Bacco Giramondo – La viticoltura in Calabria vanta sistemi di coltivazione molteplici, segno di un comparto viticolo in forte evoluzione

Per la sua particolare collocazione geografica, la Calabria è circondata dal mare per gran parte del perimetro: il Mar Tirreno e lo Ionio ne bagnano le coste, che salgono rapidamente in altitudine e plasmano un territorio in gran parte collinoso e montuoso. Il massiccio del Pollino, situato in prevalenza in Basilicata, giunge fino in territorio calabrese, che annovera anche l’Aspromonte, l’Altopiano della Sila e la Catena Costiera.

Il vigneto calabrese si estende per circa 11’500 ettari, dove i vitigni a bacca nera rappresentano circa il 75% della produzione. Sotto l’aspetto ampelografico la viticoltura della Calabria si presenta estremamente ricca di varietà locali e tradizionali: questo patrimonio, considerato spesso una risorsa secondaria, oggi è oggetto di attenzioni da parte dei produttori, spesso realtà di piccola e media estensione viticola.

Il clima calabrese è molto diverso tra i versanti ionico e quello tirrenico; si passa velocemente scendendo verso le coste, dal clima continentale con le sue importanti escursioni termiche, a un clima mediterraneo, dove lo scirocco e la tramontana spirano tra secolari alberi di ulivo, cedro e bergamotto, che crescono in mezzo a vestigia millenarie.

La collina e la pianura asciutta sono il palcoscenico ideale per la viticoltura, qui i terreni vanno dal medio impasto e tendenzialmente sciolto al tipo calcareo/argilloso, presente soprattutto nelle aree collinari della zona ionica.

In generale prevalgono varietà a frutto nero,: questo si traduce in una predominanza di produzione dei vini rossi sui bianchi. Il vitigno principe è il Gaglioppo, seguito dal Magliocco, la Marsigliana Nera, il Nerello Mascalese, la Prunesta, il Sangiovese e l’Alicante, oltre ai soliti Merlot, Syrah e Cabernet. In numero minore sono le curiosità bianche, il Greco di Bianco, il Montonico, il Guardavalle e il Pecorello Bianco, con interferenze esterne come il Sauvignon e lo Chardonnay. Anche i sistemi di allevamento sono molteplici, segno di un comparto viticolo in forte evoluzione: non troviamo più quindi il solo sistema ad alberello basso.

Abitata anticamente da genti di stirpe ligure-iberica, la Calabria fu successivamente sede di una fiorente civiltà originata dalla migrazione greca che vi si diresse a partire dal VIII sec. a.C. Il principe arcade Enòtro fu il fondatore (secondo Pausania) di Enotria, la prima colonia greca sulla sponda italiana dello Ionio. In seguito a questi avvenimenti, i Greci chiamarono la penisola italiana con il nome di Enotria «terra di vino». Difatti nella mitologia greca le Oinotrope (dal greco Oinótropoi), erano tre sorelle, Spermo «seme», Oino «vino» e Elais «ulivo», cui Dioniso aveva dato il potere di trasformare l’acqua in vino.

I vini calabresi vantano dunque un illustre passato. Il Cirò, i vini di Crotone e quelli di Capo Rizzuto, giunsero al massimo della celebrità quando vennero offerti come dono a coloro che si erano distinti nelle competizioni dei giochi di Olimpia. I ricchi ateniesi, oltre al già citato Cirò, prediligevano molto i vini della terra calabra che all’epoca prendevano il nome dei luoghi in cui erano prodotti come il Sibaris, il Cosentia, il Regium e il Tempsa.

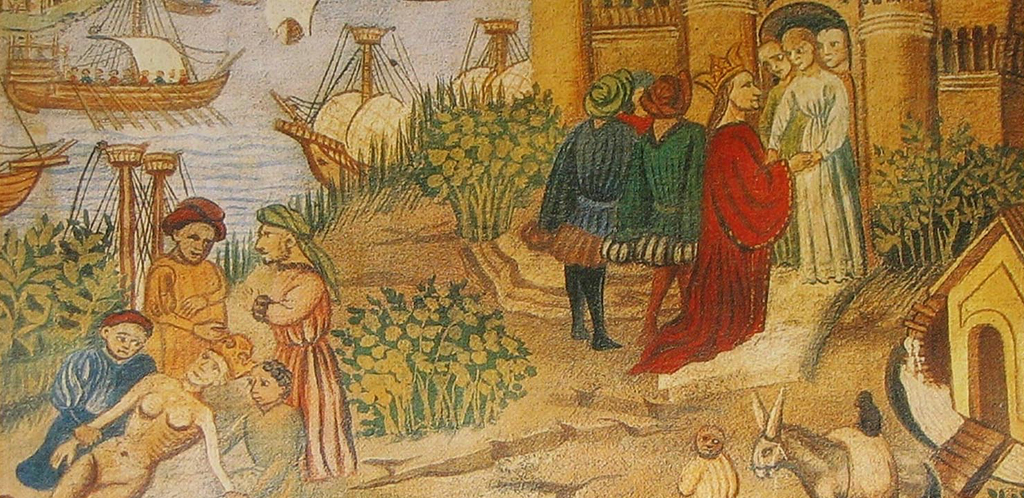

Oscurati dai vini laziali e campani, i vini calabri ebbero un rinnovato periodo fortunato fra il Medioevo e il tardo Rinascimento. Essendo di alta gradazione grazie al clima e resistenti ai viaggi, venivano imbarcati a Tropea e inviati a Livorno, Genova, Barcellona, Valencia, ma soprattutto nei porti del nord Europa, come Londra e Bruges, dove deliziavano le mense dei nobili e ricchi mercanti.

Complessi fattori storici e geografici hanno poi ostacolato in passato l’armonico sviluppo della vitivinicoltura calabrese. Da fanalino di coda qual era una ventina di anni or sono, però, oggi la vitivinicoltura di questa regione, grazie agli studi illuminati sul patrimonio ampelografico locale di alcuni produttori, ha cambiato volto ai vitigni della tradizione vinificati in purezza, assistiamo all’impiego di vitigni internazionali che, usati insieme alle uve locali, danno vini molto accattivanti, da bere con la cucina prevalente di terra, insaporita dalla dolce cipolla rossa di Tropea e dalla piccantezza del peperoncino.

Appena lasciata la Basilicata scendendo lo stivale e oltrepassato il Massiccio del Pollino, troviamo la zona di produzione più estesa della Calabria: siamo nel Cosentino, dove la viticoltura ha in parte recuperato le fasce collinari. La D.O.C. Terre di Cosenza, raggruppa sette sottozone: qui ultimamente è stato rivalutato un vecchio vitigno locale, il Magliocco; generalmente vinificato in purezza, regala vini dal grande potenziale evolutivo, grazie al suo corpo, morbidezza e tannicità, ottimo con un filetto di manzo scottato con cipolle rosse caramellate.

In questa zona troviamo pure nella Valle dell’Esaro e sulle colline di Crati, vini rossi leggeri e rosati, ma anche freschi e profumati vini bianchi, prodotti con il Greco di Bianco e la Guarnaccia, da bere giovani.

Lungo il corso del Savuto confine naturale tra le province di Cosenza e Lamezia, l’Arvino (così viene chiamato il Magliocco dolce), affiancato dal Gaglioppo e il Greco Nero, regala vini dal colore rubino intenso, con sfumature viola che al naso ricordano arbusti mediterranei ed erbe aromatiche, ideale per arrosti importanti e formaggi stagionati.

E prima di lasciare le terre Cosentine, fate un salto nel villaggio di Saracena, dove con il Moscatello appassito e mosto ridotto di Guarnaccia e Malvasia, vi sarà possibile leccarvi i baffi con il poco celebre Passito, da abbinare alla locale torta di noci.

In provincia di Crotone sul versante ionico della regione, entriamo nel regno del Gaglioppo (l’antico Kremisi). Le rese più basse e le nuove tecnologie hanno fatto dei vini di Cirò un prodotto più facile da bere. Ottimi i rossi se abbinati allo spezzatino con patate e piselli; da non sottovalutare anche i rosati prodotti dallo stesso vitigno, da bere con pomodori, zucchine, melanzane ripiene.

In provincia di Reggio Calabria, nella D.O.C. Bivongi, i «blend» ottenuti da uve locali come la Nocera e il Greco Nero con vitigni internazionali, donano vini che danno il meglio dopo qualche anno d’affinamento. È comunque la Locride la terra dei vini rari: dai declivi dell’Aspromonte che scendono verso lo Ionio, troviamo il vitigno Montonico, che ci regala vini dolci. Ma è il Greco Bianco di Bianco, che sa dare un vino dolce quasi introvabile. I pochi grappoli appassiscono al sole e regalano vini amabili dal profumo di zagara, bergamotto, albicocca e miele. Grande vino per la frutta secca e dolcetti di mandorla e fichi, vera gemma (antica) dell’enologia.

Molina

Molina

È soprattutto grazie al favonio, che i vini prodotti nella Bündner Rheintal raggiungono un livello qualitativo molto alto, come ad esempio il vino che oggi vi proponiamo: il Molina, prodotto dalla storica cantina Cottinelli a Malans (Grigioni).

Questo è un vino particolare, ottenuto da uve che crescono in luoghi privilegiati, vendemmiate con una vendemmia tardiva e fermentate separatamente. I nuovi vitigni di Cabernet Cubin, Cabernet Dorio, Cabernet Dorsa, Diolinoir, Gamaret, Merlot, Regent e Zweigelt, saranno elevate in barriques (in parte nuove) per 15 mesi.

Questo assemblaggio, di cui la «maison» è particolarmente fiera, si presenta con un colore rubino intenso; frutti rossi come ribes, mirtilli, more, con un sottofondo di spezie, portano al naso profumi del bosco, caldo, dai tannini morbidi. Il Molina è un vino molto equilibrato e armonico, il finale è lungo e chiude con potenza un’avvolgente nota fruttata. Lo consigliamo vivamente con i piatti stagionali di cacciagione.

/Davide Comoli

Friulano 2017

Friulano 2017

Campocroce Amarone 2015

Campocroce Amarone 2015

Questa stele funeraria di Tembu ha una decorazione che mostra, tra le scene di offerta, una delle figlie della coppia che si trova davanti alla grande giara di vino decorata con una «nymphaea caerulea» e presenta una coppa di vino ai suoi genitori. Proviene dall’antica città di Tebe occidentale, Egitto (Walters Art Museum)

Questa stele funeraria di Tembu ha una decorazione che mostra, tra le scene di offerta, una delle figlie della coppia che si trova davanti alla grande giara di vino decorata con una «nymphaea caerulea» e presenta una coppa di vino ai suoi genitori. Proviene dall’antica città di Tebe occidentale, Egitto (Walters Art Museum) Heida 2018

Heida 2018

Colli del Mendrisiotto 2018

Colli del Mendrisiotto 2018

Filari della Luna

Filari della Luna

Clos Floridène

Clos Floridène

Greco di Tufo

Greco di Tufo

Malbec Terrazas de los Andes

Malbec Terrazas de los Andes

Delizia 2018

Delizia 2018