Bacco giramondo – Tra Firenze e Siena, il Chianti viene prodotto in una vasta regione che va al di là dei suoi confini geografici

Siamo nella Toscana Centrale, stiamo percorrendo la Strada Regionale 222. Si snoda tra colline: si rincorrono in una sequenza che sembra non interrompersi mai. Siamo nel Chianti.

Regione situata tra Firenze e Siena, è delimitata a est dai monti che sovrastano il fiume Arno e si estende a sud nelle Valli della Greve, della Pesa, dell’Elsa e dell’Arbia. Questa zona ha uno straordinario fascino: tra cascinali ristrutturati e cantine ultramoderne che sfruttano tecnologie sofisticate, i vigneti sono curati come fossero aiuole fiorite.

Sinonimo in tutto il mondo di vino toscano, il Chianti viene prodotto in una vasta zona che va al di là dei suoi confini geografici. La denominazione Chianti può così essere integrata con specifiche sottozone corrispondenti alle relative aree geografiche che sono: Colli Senesi è la zona più vasta; Chianti Rufina, denominata Pomino con il Bando Granducale del Settecento quando era considerata «il serbatoio» vinicolo di Firenze; Chianti Colli Fiorentini, che va da Fiesole a Scandicci; Chianti Montespertoli, la sottozona più giovane, disciplinata nel 1996; Chianti Colli Aretini, la più piccola con solo 140 ettari vitati; Chianti Colline Pisane, forse il meno «chiantigiano» influenzato dai venti che provengono dal mare; e il Chianti Montalbano, il classico «Chianti» molto semplice, da gustare con un panino al lampredotto, tenendo i piedi distesi sotto un tavolino da bar.

Il disciplinare del Chianti prodotto in queste zone prevede l’impiego (minimo settanta per cento) di Sangiovese, completato dai soliti vitigni rossi sia autoctoni che alloctoni, ma anche in minima parte di Malvasia e Trebbiano, uve a bacca bianca.

Altra storia invece quella che riguarda il Chianti Classico, quello del Gallo Nero per intenderci, che si prende quasi settemila ettari di vigneti, tra Firenze e Siena. Un mondo che si stacca in modo particolare dal resto del territorio: qui batte forte il cuore della Toscana che esprime con vigore il suo carattere e la sua anima. Anche il nostro cuore ha dei sussulti quando ad una curva, magari in una di quelle famose «strade bianche», in un rettangolo strappato dalla macchia, scopriamo la rigorosa geometria di un vigneto.

Dal 1966 il Chianti Classico (nove i comuni che compongono la D.O.C.G.) ha abbassato le rese per ettaro, ha definitivamente escluso i vitigni a bacca bianca e ha introdotto Cabernet Sauvignon e Merlot. Questi i parametri che lo differenziano dagli altri Chianti, sebbene resti comunque l’obbligo dell’ottanta per cento di Sangiovese nella produzione del vino.

Il nome Chianti deriverebbe dalla voce etrusca «Klante» o «Klan» = acqua, si pensa che fosse il nome del torrente Mastellone affluente dell’Arbia. Mentre il Gallo è la bandiera del Chianti e la sua cresta ha la fierezza del grande Sangiovese che beviamo a Mercatale Val di Pesa. Elegante e possente, il nostro Chianti rende memorabile la degustazione, perché accompagnato da un «galletto» nutrito con tutti i sentimenti nell’aia accanto al ristorante, cucinato nel tegame.

Proseguendo lungo la strada a tratti sinuosa e boscosa, raggiungiamo Badia a Passignano, situata sulla sommità di una dolce collina ricoperta di viti e cipressi. Da qui, scendendo, attraversiamo Sambuca, sfioriamo l’importante zona viticola di Olena, situata al confine del territorio fiorentino-senese, e arriviamo a Castellina in Chianti a 580 m, che gode di una posizione strategica tra le Valli dell’Elsa, della Pesa e dell’Arbia.

Ci concediamo una breve sosta per visitare l’imponente palazzo Ugolino, per una degustazione in una delle pregiate cantine vinicole raccolte al suo interno.

Tornando verso nord incontriamo il borgo di Panzano lungo una strada serpeggiante, questa zona è chiamata «la Conca d’oro del Chianti»; le vigne tutt’intorno formano un anfiteatro naturale, dove grazie al galestro con sabbia e gesso, i terreni danno la possibilità di produrre vini di un rosso profondo e di corpo.

Una piccola deviazione prima di Greve ci porta nel grazioso paese di Montefioralle, con i suoi splendidi esempi di architettura rurale: qui nacque il grande navigatore Amerigo Vespucci. Greve è una grossa borgata, situata nel fondovalle dell’omonimo fiume, questa con Castellina e Radda sono le capitali storiche del vino italiano più famoso del mondo.

Il paesaggio, che attraversiamo scendendo verso Radda, ci ricorda con vivezza la prima volta che visitammo le cantine di questa zona, i primi colloqui con gli enologi e i vari proprietari, passiamo davanti a Lamole, dove leggenda vuole che sia il luogo natale di Monna Lisa (la Gioconda).

La frazione fortificata di Volpaia ha un suolo ricco di galestro e calcare, ciò che dona vini ricchi di polifenoli e acidità destinati a una lenta evoluzione, come il Sangiovese che abbiamo gustato per la cena. Qui il Gallo Nero ha lasciato nell’aria il suo chicchirichì possente, come questo vino che abbiamo abbinato a un «bove al Chianti». A Radda non ci fermiamo per la notte, non prima d’aver gustato un Occhio di Pernice, un Vin Santo con presenza di Sangiovese.

Attraversiamo il territorio di Gaiole, dove i terreni sono molto poveri, ma ricchi di calcare, che permette di ottenere vini dai tannini decisi e longevi. Il borgo è circondato da poggi coltivati a vigneti. Scendendo verso sinistra incontriamo il castello di Meleto e poi, proseguendo a sud-est, arriviamo in una zona coltivata a vigneti e olivi, dominata dall’enorme mole merlata del castello di Brolio. Purtroppo, lo spazio che ci è concesso non permette di soffermarsi di più in questo luogo.

Il successo del Chianti è legato alla famiglia Ricasoli. Bettino Ricasoli (1809-1880), il «barone di ferro», fu un’epica figura del Risorgimento italiano, ma inerente al nostro tema fu colui che introdusse la formula del «governo all’uso toscano» divulgando la composizione più idonea per il Chianti normale: Sangioveto 70%, Canaiolo 15%, Malvasia 15%. Eliminando la Malvasia e aumentando il Sangioveto per i vini da invecchiamento, siamo nel 1841, dà origine a una formula che durerà per oltre un secolo.

Castelnuovo Berardenga è il borgo più a meridione del Chianti Gallo Nero.

Scelto per voi

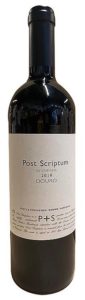

Post Scriptum 2019

Mentre a occhi chiusi portavamo al naso il Post Scriptum prodotto a São João da Pesqueira, in Portogallo, piccola Quinta (podere) situata lungo il fiume Douro, abbiamo avuto l’impressione (è un luogo da noi ben conosciuto) di respirare la sottile nebbiolina che alla sera avvolge il fiume, ricca di profumi.

Il suo bellissimo colore di un profondo rubino, la sua struttura e gli intensi profumi di mora, mirtillo e cuoio, dei tipici vitigni Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz e Tinta Barroca, ci danno un finale molto minerale con sfumature resinose, e fanno di questo vino un prodotto delicato e nello stesso tempo potente.

Ottimo, lo consigliamo con piatti di carne strutturati come gli straccetti e la selvaggina, noi lo abbiamo provato con dei Tournedos di manzo al vino rosso: una bontà.

/ Davide Comoli

«La valle del Sementina fende i contrafforti del monte come una crepa in una muraglia», così scrive sul suo sito Giancarlo Pestoni (Azienda Pizzorin, Sementina). È qui, su questi terreni collinari, che Giancarlo con la moglie Simona, allevano con cura in una piccola azienda famigliare le uve di queste vigne, dove vengono prodotti sei tipologie di vini rossi, due vini bianchi e un rosato.

«La valle del Sementina fende i contrafforti del monte come una crepa in una muraglia», così scrive sul suo sito Giancarlo Pestoni (Azienda Pizzorin, Sementina). È qui, su questi terreni collinari, che Giancarlo con la moglie Simona, allevano con cura in una piccola azienda famigliare le uve di queste vigne, dove vengono prodotti sei tipologie di vini rossi, due vini bianchi e un rosato.